東京・羽田空港の大鳥居(2023年1月29日撮影)

日本も昔、侵略戦争をして返り討ちに遭いましたが、その「痕跡」はほとんど消えてしまいました。また、「戦前」になった気配・・・。

2年前に書いたブログの続編です。

目次

- 軍用トラックをつくっていた【東京瓦斯電気工業㈱大森工場】

- 兵隊慰問用の「ドロップ」を製造【新高(にいたか)製菓㈱第三工場】

- 兵隊の防寒服を縫製【鬼足袋(おにたび)工業㈱】

- ≪2023年7月追加≫

- 国産タイプライターを製造していた【黒澤商店蒲田工場】

- 軍部の監督と管理下におかれた香料メーカー【高砂香料工業㈱】

軍用トラックをつくっていた【東京瓦斯電気工業㈱大森工場】

100年も前ですが、1917年(大正6年)に、東京瓦斯(がす)電気工業という会社の大森工場が存在しました。「瓦斯電(がすでん」と略して呼ばれました。

写真は、イトーヨーカドー大森店の駐輪場からみた「大森ベルポート」

東京瓦斯電気工業の工場は、いまのJR大森駅の東側の「大田区大森北2丁目」から「品川区南大井6丁目」にかけた広い範囲にありました。

跡地にはいま、イトーヨーカドー大森店、大森ベルポート、西友などが建っています。

東京瓦斯電気工業の親会社はいまの「東京ガス」の前身の「東京瓦斯会社」ですが、陸軍省の要請で軍用トラック、発動機、航空機用エンジンなどを製造するため、この会社がつくられたのです。

アジア太平洋戦争が終わった後、米軍に一時、接収されたものの、いすゞ自動車㈱が自動車の製造を再開したが、1961年(昭和36年)に藤沢工場をつくって移転。

翌1962年5月、跡地に7階建てのアサヒビール東京大森工場が建ち、この地でヒット製品の「アサヒスーパードライ」を産み出しました。

1962年に撮影されたアサヒビール東京大森工場

そのアサヒビールの工場も2003年、閉鎖しました。

イトーヨーカドー大森店前の植え込みに置かれているアサヒビール工場跡を示す「看板」

兵隊慰問用の「ドロップ」を製造【新高(にいたか)製菓㈱第三工場】

「新高(にいたか)製菓」という会社は、佐賀県出身の森平太郎という人物が1905年(明治38年)に、台湾・台北市に渡って創業したお菓子屋さんです。日本が日清戦争に勝利して「台湾」を領有したことがきっかけです。

台湾バナナを使って「バナナキャラメル」や「風船チウインガム」などを考え出して売り出し、成功しました。

台湾で事業に成功してから1923年(大正12年)に日本に進出、大阪に工場を建てました。

1928年(昭和3年)1月には、当時の「東京市大森区3丁目233」の内川沿いに「第三工場」を建設。「新高ドロップ」と呼ばれたあめ玉や、「新高バナナキャラメル」を売りました。

ドロップの缶

いまでもメルカリに出品される「新高ドロップ」のブリキ缶には、「皇軍慰問用」と書かれています。

戦時中は戦地に赴いた兵隊を励ますために、残された家族や地域の婦人団体などが「慰問袋」をつくって、その中に氷砂糖やドロップ、キャラメルを詰めた缶を、陸海軍に届けたそうです。

その慰問品を、この新高製菓がつくっていたということです。

戦時中の「新高製菓」工場の地番は、「東京市大森区大森3丁目233」と表記されていましたが、戦後の住居表示は「大田区大森西1-8-20」。「牛丼すき家」のとなりあたりですね。

工場は敗戦直後に創業者が亡くなって以降、業績が芳しくなく、1965年(昭和40年)に消滅したようです。

兵隊の防寒服を縫製【鬼足袋(おにたび)工業㈱】

JR蒲田駅近くの「あやめ橋交差点」から東邦大学大森病院の前を通て環状七号線に抜ける通りは「東邦医大通り」と名付けられています。この通りを戦前は、「鬼タビ通り」と呼んでいたようです。

通りの途中の「大田区立大森第八中学校」の位置に、「鬼足袋(おにたび)工業㈱」という工場があったからです。

屋外の看板(「まちがやって来た」から引用)

鬼足袋工業㈱は、「鬼足袋」というブランドの足袋(たび)をつくっていた工場。社名は、ここでつくられる地下足袋(じかたび)が鬼のように丈夫だということをアピールするために名付けられたらしい。

1920年(大正9年)に現在の浜松市から現在の大田区大森西二丁目21番(当時、大森3丁目62番地)に転入してきました。

この工場について、地元住民たちは1979年(昭和54年)に発行した冊子で、こう書かれています。

「鬼足袋工場の進出は、その社名のユニークさもあいまって、人々の印象に強く残ったらしく、工場西側にできた蒲田方面に通じる道路をいまだに『鬼足袋通り』と呼んでいます。通りに面した一角には、丸に平の字のトレードマークをかたどった大きなイルミネーションが立てられ、夜には明かりが灯されて、東海道本線の汽車の窓からはっきり見えたそうです。東京を離れる旅人の目に、ああこのへんで東京とお別れかと思わせ、帰ってくる人にはやっと東京にもどったのだな、という感慨をもよおさせたそうです。東海道本線(今の京浜東北線)と鬼足袋通りの間には、家らしい家もなく、ポツリポツリと町工場が出てき始めたのは、昭和の初期からであったということです。」

その後、アジア太平洋戦争が始まるころには、軍の指導で民生用の「足袋」から、下士官や兵隊用の「外套(がいとう」(=防寒着)の縫製にシフトしたようです。

アジア太平洋戦争中の1943年(昭和18年)7月には、東京都立大森高等家政女学校(=都立雪谷高校の前身)の生徒で、夏休みの臨海施設への不参加者は、鬼足袋㈱工場に、航空服の縫製をする勤労奉仕に参加させられました。(⇐都立雪谷高校同窓会HP)

1944年(昭和19年)から、品川区旗の台にある私立香蘭女学校の特別教室が、鬼足袋㈱の工場として使われるようになり、生徒300人のうち低学年の生徒は学校内の工場で、また高学年の生徒は校外の鬼足袋㈱工場に勤労動員され、軍服をつくりました。

1945年4月15日、大森地区は米軍機による空襲に遭い、大森一帯は灰燼に帰しました。

空襲に遭う前の1937年(昭和12年)12月に測量された地図。㈱日本地形社発行。

地図の「内川」の上(北側)に、「鬼タビ工場」「大森高等小学校」という記載があります。(「大田区の文化財第25集『地図でみる大田区2』から引用)

「内川」(上の写真の右下)の横の鬼足袋㈱工場跡地に建っている大田区立大森第八中学校と、東邦医大通り

戦後の1947年(昭和22年)4月、鬼足袋㈱工場の跡地の隣に「大森第八中学校」が開校。翌年、工場の跡地も区が買収して学校の敷地を増やしました。

工場は空襲で消え、工場前の道路は「東邦医大通り」という新しい名前が付けられましたが、いまでも地元では『東邦医大通り(鬼タビ通り)』と表記されることがあり、地名に工場の名残をとどめています。

≪2023年7月追加≫

国産タイプライターを製造していた【黒澤商店蒲田工場】

(「黒澤村と貞次郎の記録」から引用)

JR京浜東北線・蒲田駅のすぐ南、大田区新蒲田1丁目に蒲田操車場という電車の基地があります。その隣に、終戦直後まで「黒澤商店蒲田工場」がありました。

敷地面積は2万坪(約6万6000平方メートル)。タテヨコ260㍍ほどの広さと言えばイメージがわきます。

黒澤商店蒲田工場は、国産のタイプライターをつくる施設でした。黒澤貞次郎という人物(明治8年生まれ)がアメリカに留学した時に、タイプライターの将来性に着目し、帰国後、日本語のタイプライターを商品として製造することにしたのです。

(同上)

工場用地として広大な土地を取得したのは1916年(大正5年)のこと。敷地内には、工場のほかに従業員の社宅130戸、菜園、幼稚園、小学校まで備えており、500人余りが住んでいました。

地元民は「黒澤村」と呼んでいたそうです。

黒澤貞次郎はこの工場で、電信用和文タイプライターと、和文印刷受信機を開発し、製造しました。

(同上)電信用和文タイプライター。キーの黒い半円部にはカタカナ、白い半円部にはアルファベットが書かれている。

(同上)和文印刷受信機。別の場所にある「送信機」から発せられた信号を受信し、電文を印刷する機器。受信した信号を自動的にテープに印刷するため、キーボードはない。

戦時中も、タイプライターの生産を続け、軍部や逓信省の要望に応えたという。

黒澤商店蒲田工場の跡地はいま、「富士通ソリューションスクエア」や大田区の複合施設「カムカム新蒲田」などになっている。

軍部の監督と管理下におかれた香料メーカー【高砂香料工業㈱】

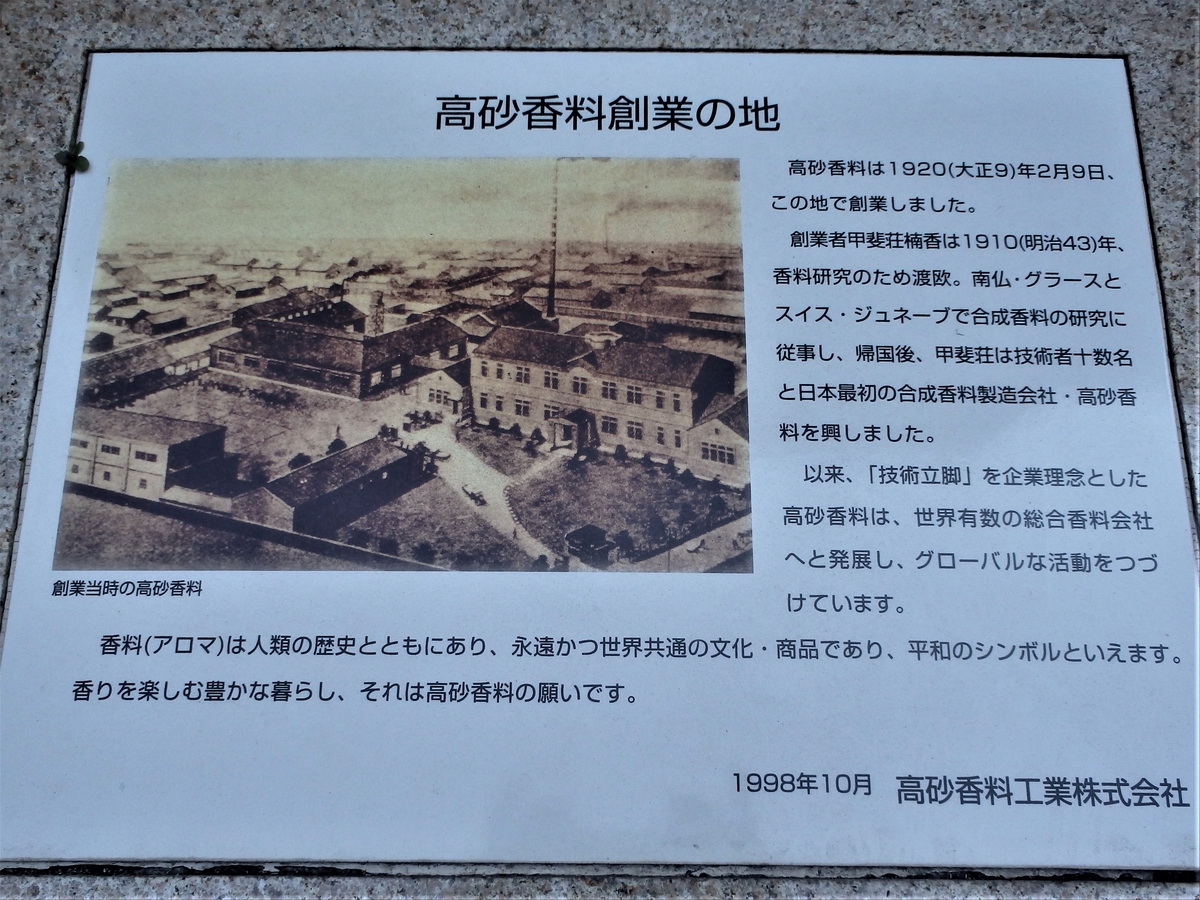

創業当時の「高砂香料工業㈱蒲田工場」(同社百年史から引用)

JR京浜東北線・蒲田駅前に、18階建てのオフィスビル「ニッセイアロマスクエア」と、大田区民ホール「アプリコ」があります。

ここはアジア太平洋戦争(1941年~45年)当時、高砂香料工業㈱の蒲田工場があったところです。

高砂香料工業は昔もいまも、「香り」をつくっている会社。いまは28の国と地域に工場や研究所、営業所を置いて事業を展開。日本国内での香料の売上高は業界トップです。

この会社は1920年(大正9年)2月、高砂香料㈱という名前で創業。7月にJR蒲田駅前の現在地に工場用地を確保して、香料の製造を始めました。

「松竹キネマ蒲田撮影所の模型」(大田区民ホールで撮影)

1936年(昭和11年)には、隣地の「松竹キネマ蒲田撮影所」(上の写真)が大船(神奈川県鎌倉市)に撮影所を新築して移転したため、跡地を購入して工場を拡張しました。

「松竹キネマ蒲田撮影所」が移転したのは、満州事変(1931年)をきっかけにして蒲田撮影所の周りの工場が軍需品の製造工場に転化し、深夜まで騒音をばらまいたために、トーキー映画(発声映画)の製作の妨げになったためでした。

「創業の地」であることを記した石碑(ニッセイアロマスクエアで撮影)

旧日本軍によるハワイ・真珠湾攻撃の翌年の1942年秋、「蒲田工場」は陸軍航空総監部から陸軍監督工場に指定され、軍需品の製造に関して軍部から監督を受けることになりました。

当時、高砂香料工業の主力製品は、「選鉱剤」「塗料用の溶剤」などでした。

鉱石の中の特定の鉱物を回収するための「選鉱剤」は直接の軍需品ではありませんでしたが、軍需品の生産に必須のものとして増産が期待されました。

「溶剤」は、本来香料としてつくっていたベンジルアセテートやベンジルアルコールなどが航空機用塗料の溶剤として軍需用に転用されたのです。

1945年4月15日、軍需工場が集まっていた蒲田地区は米軍のB29爆撃機202機による空襲を受け、焼夷弾で蒲田地区の90%が焼き尽くされました。

高砂香料工業も本館が焼け落ち、主だった建物は第一工場を残して灰燼に帰しました。

本社が入っている高層ビル「ニッセイアロマスクエア」。

戦後の1951年、社名は現在の「高砂香料工業㈱」になりました。

蒲田工場の跡地は、大田区と日本生命との3者による共同開発で1998年(平成10年)10月、地上18階・地下3階建ての「ニッセイアロマスクエア」が完成。敷地内に大田区民ホール「アプリコ」が併設されました。

高砂香料工業の本社は戦後、都内各地を転々としましたが、「創業の地」に高層ビルが建つとこのビル内に移り、今日に至っています。

◆ ◆ ◆

≪参考資料≫

①「大森の春秋」(大森消防署地誌編集委員会編、平成12年発行、非売品)

②「地域研究 鬼足袋通りを行く」(2012年発行、非売品)

③図録「まちがやって来た」(大田区郷土博物館編、2015年発行)

④「大森・澤田 昔」(澤田4地区地名保存委員会発行、昭和54年、非売品)

⑤「アサヒビールの120年」(アサヒビール株式会社発行、2010年発行)

⑥「市誌」33号(大田区史編さん室編集・平成3年発行)

⑦「黒澤村と貞次郎の記録」(大田観光協会発行、2010年、非売品)

⑧「高砂香料工業百年史」(高砂香料工業株式会社発行、2020年発行)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~