kouy

目次

- 【問1】植物の葉っぱはなぜ緑色なの?

- 【問2】葉緑素は何をしているの?

- 【問3】光合成って大事なことなの?

- 【問4】秋になると、なんで紅葉するの?

- 【問5】紅葉はどんな仕組みで進むの?

- 【問6】紅葉のあとに、なんで葉っぱを落とすの?

- 【問7】どんなふうにして葉を落とすの?

- 【問8】どうして葉を赤くするの?何のために紅葉するの?

日比谷公園(東京都千代田区)はオフィス街にありますが、いま紅葉の見ごろです。明治36年(1903年)の開園当時に植えられたイチョウの木が100本以上もあるとのこと。イロハモミジの木もあります。

2020年11月27日、所用で新橋に行ったついでにブラブラと散歩。コンパクトデジカメでカシャ、カシャと撮ったガサツな写真と、紅葉のしくみについて細かく調べた結果を備忘録として載せました。

バラの花がまだ、少し残っていました。木々は紅葉しています。

黒っぽい風景の中で、黄色は目を引き付けます。

レストランの前のイチョウです。

風に乗って舞い落ちるイチョウの葉。風情がありますね。

池のほとりの撮影スポットからの1枚ですが、ちょっとパンチに欠けますね。

緑色から黄色へと、助走を始めたイチョウの木。

やっぱり赤はいいなあ・・・。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここからは「紅葉」についての素朴な疑問と、調べてみた結果のメモです。

【問1】植物の葉っぱはなぜ緑色なの?

【答】

植物の葉は、細胞の中に葉緑体という器官をたくさん持っています。その葉緑体の中には葉緑素(=クロロフィルとも言います)という物質がびっしり詰め込まれています。

この葉緑素が緑色の色素を持っているために、葉は人間の目には緑色に見えます。

※色素=さまざまな色の元になる物質のこと。出す色は、その物質がどの波長の光を吸収し、あるいは反射するかによって決まります。

【問2】葉緑素は何をしているの?

【答】

葉緑素(クロロフィル)は、太陽の光を吸収しながら、根っこから吸い上げた水と空気中の二酸化炭素を、酸素とブドウ糖に置き換える≪光合成(こうごうせい)≫という活動をしています。

太陽の光は無色・透明に見えるため白色光と呼ばれますが、実際は、大雑把にいうと赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の7色の光の集合体です。光の色の違いは、光の「波長」の違いによるものです。

葉にある葉緑素は太陽光を浴びた時に、赤色と青色の光を好んで吸収する一方、緑色の光を反射するために、反射した光が人間の目に入って葉は緑色に見えます。

別の言い方をすると、葉緑素が光合成で利用する太陽光は、赤色と青色のみで、緑色の光は使わずにはねつけるため、緑色が目に入るということです。

※太陽の光=光は海の波のように進みます。その波の山と山(谷と谷)の間の距離を波長と言います。

光には様々な波長がありますが、人間の目が感じる光(=可視光線といいます)は限られています。400ナノメートルから700ナノメートルの波長です。

人間に見える光の波長は、一番長い700ナノメートルあたりが「赤色」に見え、波長の短い400ナノメートルに向かって順に、橙、黄、緑、青、藍、紫に見えます。この領域からもっと波長が長くなると赤外線、逆に波長が短い領域は紫外線と言い、人間の目には見えません。

人間は特定の波長を「色」として認識するわけです。

【問3】光合成って大事なことなの?

【答】

とても大切です。

樹木は、光合成でブドウ糖を作り、そのブドウ糖を使ってエネルギーを生産して生きているのです。生命活動をするにはエネルギーが必要ですから。

もう少し詳しく書くと、

光合成は、二酸化炭素と水を原料にして、葉緑素のある葉の葉緑体で、太陽の光を吸収することによって、ブドウ糖と酸素を生産する営みです。

地球上の酸素は、すべて植物が光合成で作り出したものです。

光合成で産出したブドウ糖と酸素は植物自身が生きていくために使いますが、必要な量を上回った分については、ブドウ糖は幹に貯蔵し、酸素は大気中に放出します。

※光合成の化学式=

6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 +6H2O

※ブドウ糖=英語でグルコース。細胞でエネルギーを産み出すために必要な物質。葉の光合成で作られる。植物ではでんぷんとして貯蔵される。

【問4】秋になると、なんで紅葉するの?

【答】

冬を越す準備です。

紅葉するのはすべての木ではなく、秋に葉を一斉に落とす「落葉樹」です。「常緑樹」と呼ばれる種類の樹木は秋に特別に紅葉することはなく、古くなった葉が1年を通して落ちます。

秋に紅葉する理由ですが、

それぞれの樹木は光合成で作ったブドウ糖をエネルギー源にして生き、葉からは水分が蒸発していくわけですが、日照時間が次第に短くなって気温も低くなると、光合成の効率が下がってくるのです。そうなると、自分の生命が危険な状態になります。

そこで生き抜くために自らの葉を落とす準備に入るのです。

まず、葉の葉緑素が「分解」を始めます。

同時に、葉にあったブドウ糖やタンパク質などの栄養素が枝を経由して幹に移動を始めます。

また、葉っぱと枝の間に、「離層(りそう)」という名のシャッターのような壁を徐々に作り、ブドウ糖や水の行き来を少しずつ遮断(しゃだん)していくのです。

【問5】紅葉はどんな仕組みで進むの?

【答】

紅葉というのは、葉緑素が分解されるために起こる現象です。

葉緑素はマグネシウムと結合しているのですが、酵素の働きでマグネシウムが葉緑素から離脱してなくなってしまうところから始まります。

葉緑素が分解することによって、葉に蓄積されていたブドウ糖を幹に送り、翌年春の芽吹きの時にエネルギー源としてブドウ糖を再利用するのです。

緑色が消えて、もともとあった色が浮かび上がるパターン

「紅葉」には、緑色が「黄色」になる場合と、「赤色」になるケースがあります。

葉が黄色に見えるのは、

葉緑素と一緒に、もともと葉の中に少量あったカロチノイドという黄色の色素が目立つようになるためです。

秋に日照時間が短くなって光合成が十分できなくなると、葉緑素が分解をはじめ、緑色の色素が消えてしまうのです。

(ウェザーニュースのHPから借用)

黄色の葉になるのは、ブナ、ダケカンバ、イチョウ、ポプラ、シラカバなどです。

緑色が消えて、新しい色が浮かび上がるパターン

紅葉には、葉が赤くなる樹木もありますね。

葉が赤色に見えるのは

葉が赤くなる木も、葉緑素が分解されると黄色い色素のカロチノイドが残ります。

しかし、カロチノイドが残っても、別のアントシアニンという赤い色素が葉にでき、人間には黄色ではなく赤色に見える木があります。

アントシアニンができるのは、

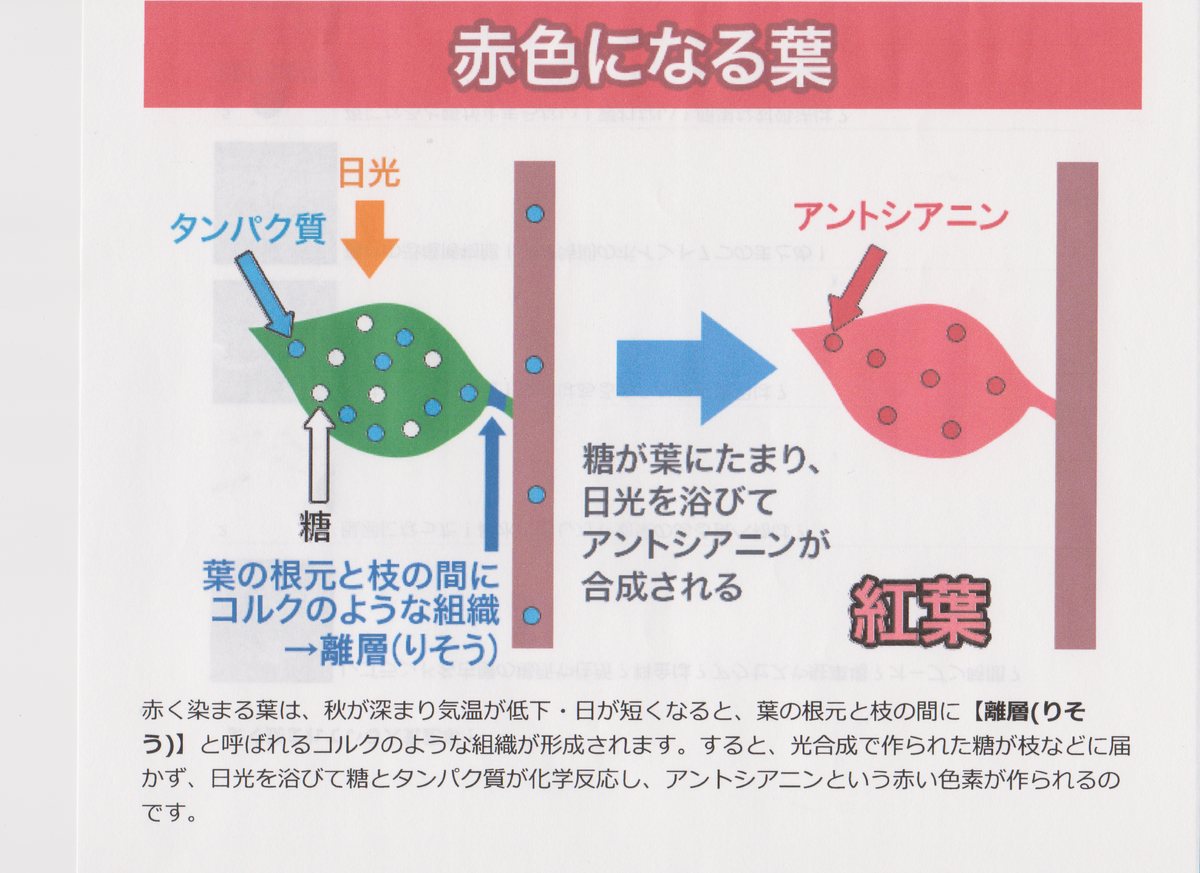

葉緑素が分解していく過程でも葉の中にブドウ糖が蓄積されていて、幹に移動しきれていない場合です。

この状態で晴れの日が続いてたっぷり日を浴びると、ブドウ糖が葉の中にあるタンパク質と化学反応を起こし、それまで存在しなかった赤色の新たな色素、アントシアニンが生成されます。これによって緑色の葉が赤色に変わるわけです。

(ウェザーニュースのHPより)

アントシアニンの量が少ない場合は、赤みの薄い紅葉になります。

赤い葉になるのは、ナナカマド、イロハモミジ、サクラなど。

【問6】紅葉のあとに、なんで葉っぱを落とすの?

【答】

寒く厳しい冬を越すための、樹木の生き残り戦略です。

樹木は葉っぱで光合成をしてエネルギー源のブドウ糖を作ります。秋になって太陽光の日照時間が短くなると、光合成が夏のようにはできなくなり、しかも葉から体の水分がどんどん出ていくため木はダメージを受けます。そこで葉を落とし、葉にため込んだブドウ糖を幹に移して蓄え冬眠する、というわけです。

【問7】どんなふうにして葉を落とすの?

【答】

葉の付け根の「離層(りそう)」という部位がポイントです。

落葉樹の葉と枝をつないでいる部分を「葉柄(ようへい)」といいますが、そこに「離層」という特別の細胞の層が、葉が落ちる前にできます。

この離層のできる部分には細い管が通っていて、夏の間には根が吸収した水や栄養素(窒素、リン酸、カリウムなど)を葉に運び、逆に光合成でできたブドウ糖を幹に取り込んでいます。

しかし秋になって気温が下がってくると、離層が徐々にできて膨らんでいき、細い管は詰まり気味になって光合成はストップ。一方で、葉には光合成でできたブドウ糖が蓄積します。

離層は、葉へのわずかな刺激で外れます。葉は離層の部分で枝から離れ、地上の土の上にハラハラと舞い落ちます。

紅葉は、この落葉の前に行われる秋の風物詩なのです。

【問8】どうして葉を赤くするの?何のために紅葉するの?

【答】

葉は、光合成でせっかく作ったブドウ糖を使って、赤い色素のアントシアニンを産み出し、人間は真っ赤な紅葉を楽しむことができます。

しかし、その赤い葉はやがて枝から地上に突き落とされるのです。

落葉樹はどうして葉を赤くするのでしょう?どういうメリットがあるのでしょう。

なぞ、のようです。