奥多摩湖に浮かぶドラム缶橋 (2021年12月9日撮影)

目次

湖底に945世帯が沈んだ村

奥多摩湖――東京の西端、奥多摩町にある湖。ドライブで訪れる人たちが四季の風景や釣りを楽しむ観光地です。

この「奥多摩湖」、雨水がたまってできたのではなく多摩川に「小河内(おごうち)ダム」を築いて川の流れをせき止めて造った湖なんです。

1957年(昭和32年)にダムはできたんですが、ダムを造るために945世帯が先祖伝来の土地から「移転」を強いられ、村が水没しました。

工事でも87人が亡くなりました。

湖底に沈んだ村・小河内村(おごうちむら)がどんな集落だったのか――。それが知りたくて2021年12月9日、友人と電車とバスを乗り継いで奥多摩町(おくたままち)を訪ねました。

現地にある東京都水道局のPR施設「ふれあい館」で消えた村の原風景を探しましたが、水没する前の住民の素顔に触れる展示物はごくわずかでした。お役所としては触れたくない過去なんでしょうか。

帰宅後、古い資料をあさって「湖底に沈んだ村」を少しだけすくいあげてみました。

【引用した写真の出典は、末尾にまとめて記載】

奥多摩湖は東京都民の水がめ

奥多摩湖。正式な名前は「小河内貯水池」というようです。

奥多摩湖は水道専用の貯水池で、「東京都民の水がめ」という言われ方をします。東京に住む人が増えてきて飲み水が足りなくなったために、ここに水源が造られたようです。

ただ、時がたって、現在は東京都の水源は80%を利根川水系にに依存していて、奥多摩湖に貯めている水は必要量の20%しか使っていません。

ですが、渇水で利根川水系が水不足になった場合には、東京都水道局が独自の判断で奥多摩湖の小河内ダムの放流量を増やすことができるため、都民にとっては最後のよりどころというありがたい存在なんですね。

奥多摩湖の底には昔、「小河内村」という集落があった

上の写真の白線の位置に小河内ダムが建設されました。

村は「断腸の思い」で移転を受け入れた

小河内村にダムを建設して貯水池を造る計画が持ち上がったのは昭和7年(1932年)。当時、村の集落はほとんどが多摩川沿いにありました。そのため大部分が湖底に沈むことになるプランでした。

移転をめぐる補償問題などがあって、小河内村とダム設置主体の東京市(現・東京都)との間で話がまとまったのは昭和13年(1938年)の夏でした。

小河内村の660世帯3786人(昭和13年3月1日調査)と、隣の山梨県の村を合わせた945世帯が移転することになったのです。

昭和13年6月6日、小河内貯水池建設事務所長室で、小河内村村長と東京市長の代理人が合意書に調印。

村長の小澤市平氏は「湖底のふるさと 小河内村報告書」という記録集のなかで、その当時の思いを次のように書いています。

「・・・千数百年の歴史の地、先祖累代の郷土、一朝にして湖底に影も見ざるに至る。実に断腸の思いがある。けれどもこの断腸の思いも、すでに東京市の発展のため、その犠牲となることを覚悟したのである。・・・」

小河内村が「消える」前の暮らし

湖底に沈んだ村はどんな景色でどんな暮らしをしていたのか・・・。古い資料をめくって写真を探しました。

集落の風景

▼原地区

▼熱海地区

▼青木地区

▼留浦地区

▼小留浦地区

▼麦山地区

▼河内地区

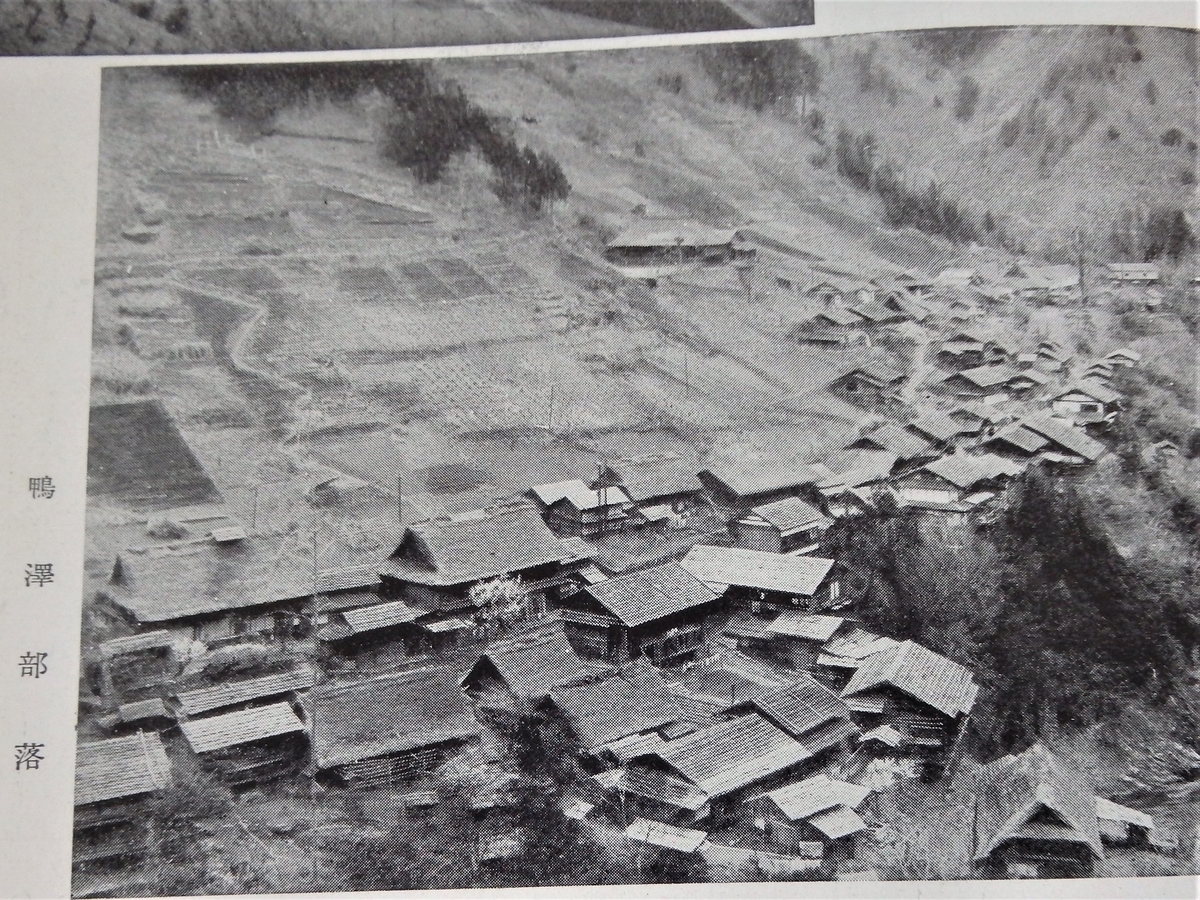

▼鴨澤地区

▼出野地区

▼南地区

▼川野地区

▼岫澤地区

▼坂本地区

▼裾居地区

▼麥山、本田趙地区

▼川野、廬山両地区

▼小河内村役場

▼東尋常高等小学校

▼西尋常高等小学校

▼鶴ノ湯温泉街

伝統芸能や生活

神楽。

鹿島踊り。

お祭りの時に、女装の男性6人が神社で踊った。

鹿島踊り。

獅子舞。お祭りで、ライオンのお面をかぶって踊っています。

これも獅子舞。

小学校の授業風景。昭和16年。撮影は、太平洋戦争が始まる直前でしょうね。

「戦時中の消防訓練(昭和16年)」という説明が書かれている写真。

太平洋戦争は、昭和16年12月8日の真珠湾攻撃から始まりますが、それより前の昭和12年から「日中戦争」が始まっていますから、「戦時中」ですね。

道行く人。

「墓地発掘慰霊祭」「昭和16年11月26日」という文字が書かれています。

この写真は、都のPR施設「ふれあい館」の「ダム建設当時の写真」コーナーで見つけた、住民の姿が写っている唯一の写真です。

説明文がないので「墓地発掘慰霊祭」が何のことか分かりませんが、想像するに、先祖を埋葬してある墓から遺骨を掘り出して、水没しない場所に埋葬しなおした時の集合写真ではないでしょうか。

945世帯の移転先

上の表は移転する世帯の転出先を「ダム事務所」がまとめたものです。

小河内ダムが完成する直前の昭和32年5月28日時点の数字です。

移転を余儀なくされたのは、小河内村と、少し多摩川上流の山梨県丹波村、小菅村の合わせて945世帯。

945世帯のうち、同じ村内の水没しない場所に引っ越したのは204世帯。ほかの741世帯は東京都の昭島市、青梅市、奥多摩町(旧小河内村以外)、立川市、八王子市など三多摩地区で暮らすようになりました。

ダム建設の推移

昭和7年(1932年)、東京市(現・東京都)が小河内村に貯水池を設置することを決定

昭和13年(1938年)11月、着工

昭和18年(1943年)10月、太平洋戦争の戦況悪化で工事中断

戦後の昭和23年(1948年)9月、工事再開

昭和32年(1957年)10月、小河内貯水池を「奥多摩湖」と命名

昭和32年(1957年)11月、小河内ダムが完成

現在の小河内ダムの上部。歩道になっています。長さは353㍍もあります。

ダムの上(左端)から谷側をみると、こうなっています。

ダムの上の歩道から見下ろすと、こうなっています。

ダム直下の白い建物は、多摩川第一発電所という東京都が所有する発電所です。奥多摩湖の水を利用して発電。できた電気は、都交通局の送電線を経て下流にある東京電力グループの変電所に送られているそうです。

慰霊碑

ダム上部の歩道を渡り切ったところにある広場の隅っこに、「慰霊碑」がありました。

碑の裏側には、殉職者として87人の名前がありました。工事中に事故で亡くなった方の名前です。

東京都水道局が昭和33年3月に建てた、と記されています。

これをみると、工事もたいへんだったことがうかがわれます。

「湖底の故郷」という歌碑

奥多摩湖バス停近くに横たわる赤い大きな石。ここに「湖底の故郷(ふるさと)」という歌謡曲の歌詞が刻まれています。

歌詞は島田磬也(きんや)という人が書き、東海林太郎(しょうじたろう)が直立不動の姿勢で歌って流行したそうです。

1、夕日は赤し 身は悲し

涙は熱く ほほぬらす

さらば湖底の わが村よ

幼き夢の ゆりかごよ

2、あてなき道を たどりゆく

流れの旅は 涙さえ

かれてはかなき おもいでよ

ああうらぶれの 身はいずこ

湖に浮かぶドラム缶橋

麦山地区に浮かぶドラム缶橋。

奥多摩湖の名物は、湖に浮かぶ「ドラム缶橋」と呼ばれる浮橋(うきはし)。山仕事で対岸に渡るための歩行者用の橋です。

昔は上の写真のようなドラム缶で木道を浮かせていたようですが、いまは安全な合成樹脂が使われています。

橋の長さは220㍍・・・。

村の名前は、ダムの名称(=「小河内ダム」)として残りました。

■古い写真、表は、以下の資料から引用しました。

①「湖底の村の記録」社団法人奥多摩湖愛護会編集(昭和57年10月発行)

②「奥多摩町誌・歴史編」奥多摩町誌編纂委員会編集(昭和60年3月発行)

③「小河内ダム竣工50年の歩み」東京都水道局発行(平成19年11月発行)

④「湖底のふるさと 小河内村報告書」小河内村発行(非売品)(昭和13年12月発行)