「富士山に一生のうち一度は行ってみたいけど、無理だろうなあ」と思う人でも、富士登山の雰囲気をたっぷり味わえる方法があります。

それは山頂を目指すのではなく、中腹の宝永火口を眺めに行くトレッキングです。

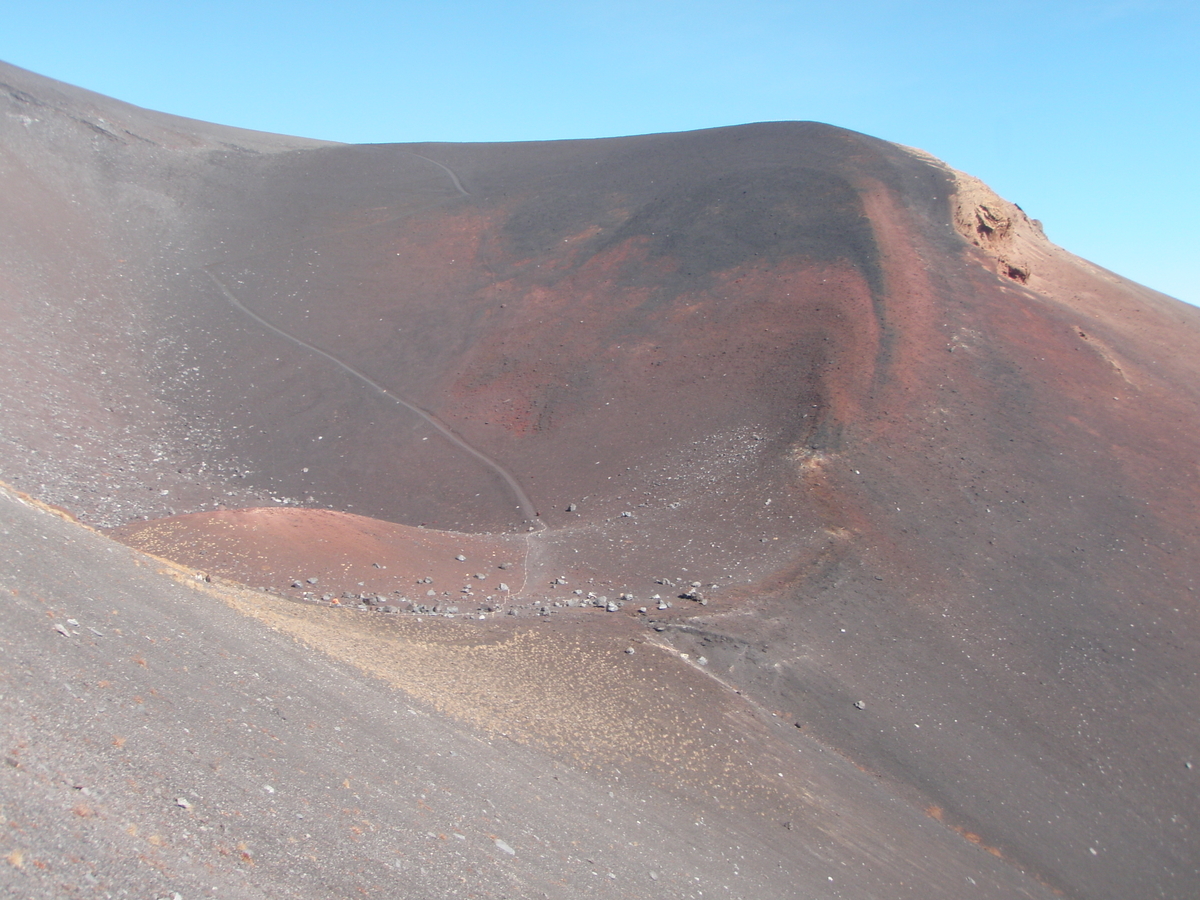

宝永火口です。(2009年11月15日正午撮影)

2018年8月27日、80代の大先輩を含む元勤務先のOB20人で宝永火口に行きました。その時の写真と、

2009年11月15日に強風のため登頂を断念して下山する途中、宝永火口に立ち寄った時の写真を、合わせて載せました。

東海道新幹線が新富士駅近くを通る時、晴れていれば富士山がきれいに見えます。中腹の右端にくぼみがあることに気付くと思いますが、これが宝永火口です。(赤枠)

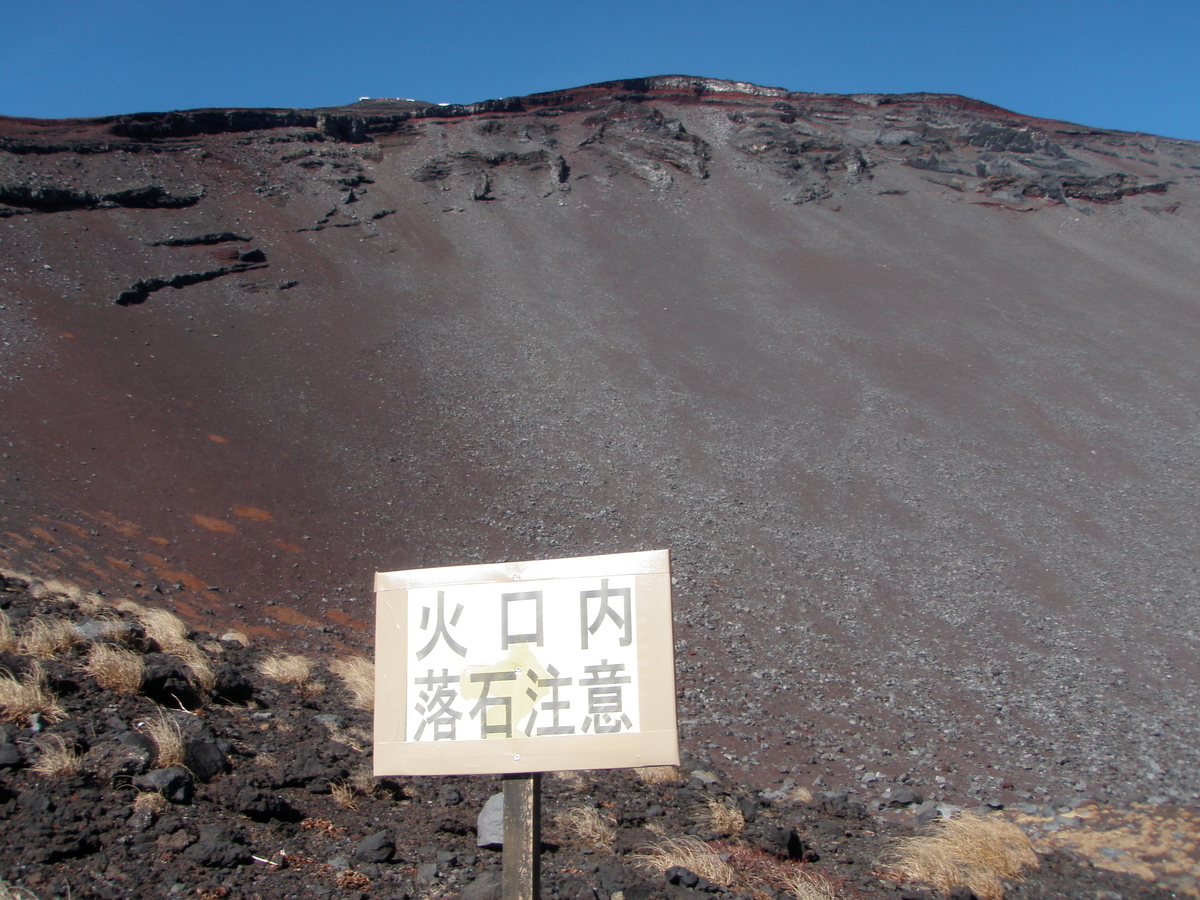

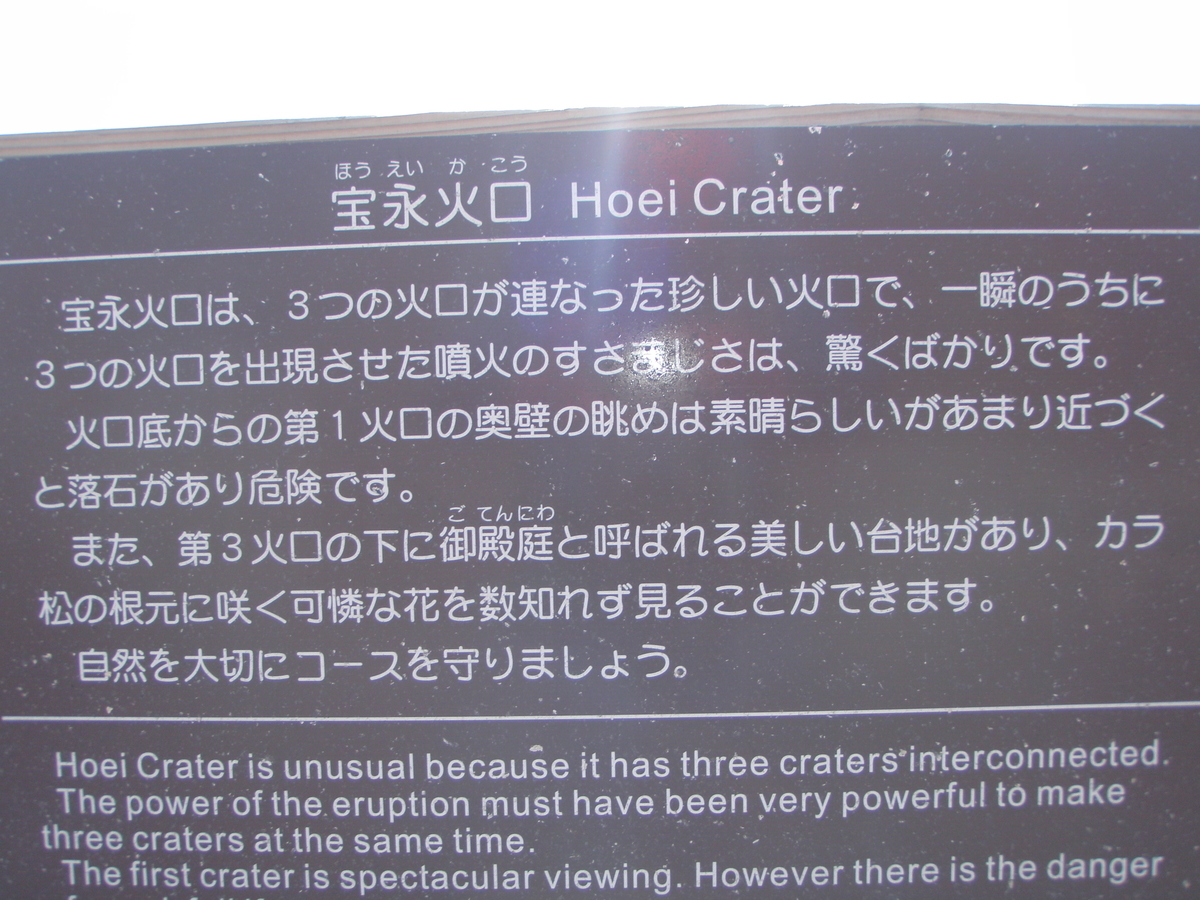

宝永火口は、江戸時代の宝永4年(1707年)に富士山が噴火した時の噴火口で、3つの火口が連なっています。この噴火以降の300年余り、富士山の噴火はなく、火口のふちや火口の底を歩くトレッキングコースができています。

「富士山宝永火口トレッキングガイドブック」(富士地域観光振興協議会)より引用

トレッキングのスタートは、静岡県の富士宮口五合目です。標高は2400㍍。

六合目まで進むと、山小屋が2軒あります。有料のトイレも。

六合目の小屋の少し先を「左」に向かうと富士山頂へのルートです。

宝永火口へは真っすぐ「宝永山遊歩道」を進み、10分ほどで目的地、宝永火口に到着です。

正確には、ここは「宝永第一火口」。これより下に「第二火口」「第三火口」と連なっています。

眼下に駿河湾が見えます。(好天なら、ですが・・・)

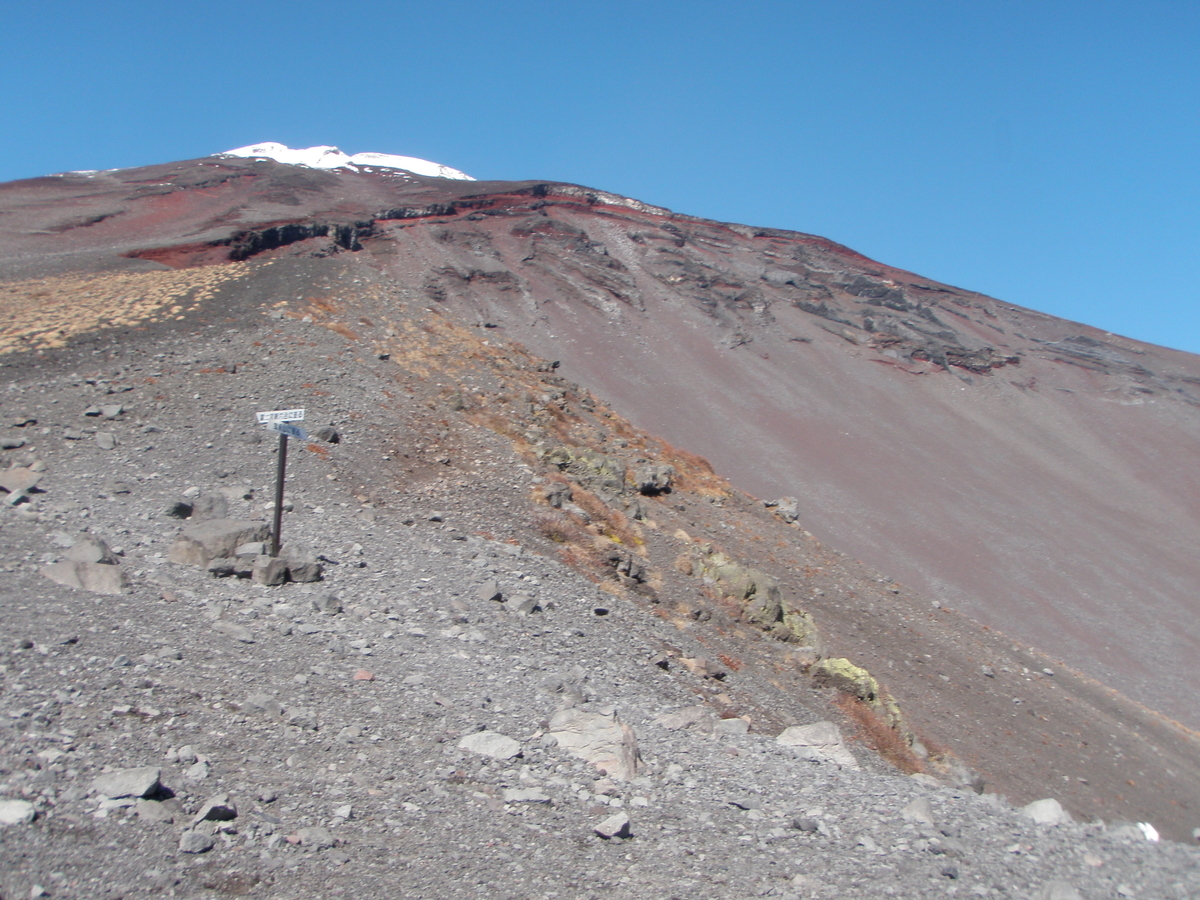

宝永第一火口の端っこです。すり鉢状の底に下りる道があり、さらにその先には宝永山(標高2693㍍)へのルートも付けられています。

火口の右端(写真中央)にあるピークを宝永山と呼んでいます。写真左端には、宝永山への道も見えます。

第一火口には、ここから下ります。底まで行きます。

ルート上にはロープが張ってあり、これに沿って歩きます。

第一火口の一番深い場所です。標高2420㍍。

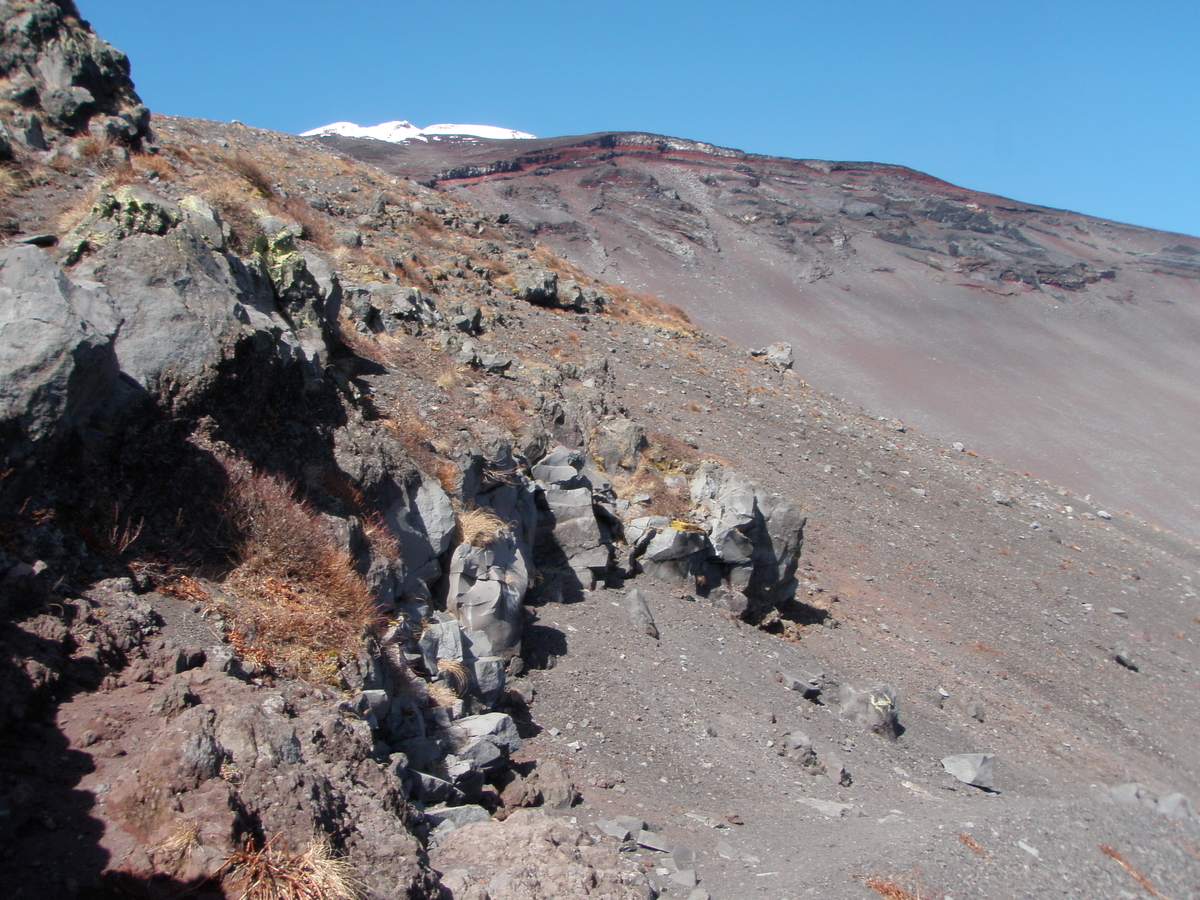

第一火口のふちまで戻って、第二火口まで少し下ります。ここは小石や砂で足場がザラザラしてたいへん滑りやすく、歩き慣れていない高齢者にはストックが必要でした。

第一火口を左手にみながら気分はそう快。第二火口のへりから、火口の反対側の樹林帯に入り、遊歩道を歩いて五合目駐車場に戻りました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~