東京・池上本門寺で新年の「はしご乗り」(2020年1月13日撮影)

東京都大田区の池上本門寺(いけがみほんもんじ)は、日蓮宗大本山。広い墓地には歴史上の人物やニュースに登場した有名人が眠っていることで知られています。

江戸時代の徳川御三家の1つ、紀伊徳川家の墓所をはじめ、諸大名の側室の墓もあります。

境内を散策して、遠い過去に思いをはせました。

2020年4月29日(追記あり)

目次

- 力道山

- 幸田露伴

- 紀伊徳川家の墓所

- 芳心院墓所(俗称:万両塚) (追記:2022年12月16日)

- 出羽米沢藩上杉家の墓所

- 肥後熊本藩細川家の墓所

- 河上彦斎(かわかみ・げんさい)

- 於須磨の方

- 永田雅一

- 児玉誉士夫

- 大野伴睦

- 狩野探幽

- 日蓮(追記:2021年1月15日)

- 加藤清正(追記:2021年5月4日)

- 中村八大(追記:2022年2月28日)

- 前田利家の側室の塔(追記:2022年2月28日)

池上本門寺 (2022年2月27日撮影)

境内に96段の石段があります。足腰を鍛えるには好都合とあって、いつ訪れても何人かが上り下りを繰り返しています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

力道山

力道山之像

像の左の巨岩には、「力道山之碑 児玉誉士夫」と書かれています。

力道山(りきどうざん)はプロレスラーです。と言っても、知らない人が多いかもしれません。1963年に亡くなっていますから。

力道山が活躍したのは、民間テレビ放送が白黒の画面で始まって間もない1960年前後のこと。シャープ兄弟とかブラッシーという米国の一流レスラーを相手にリングで闘い、額から出血して劣勢に立っても、得意の“空手チョップ”という技で相手をギブアップさせるシーンに、テレビを見ている日本人は大喜びしたものです。

案内板。墓地を訪れると、すぐ目に入ります。

墓は、境内の五重塔から200㍍ほど先にあります。この日も雨の中を参拝に来た人がいました。

幸田露伴

幸田露伴の墓。

幸田露伴(こうだろはん)は、明治時代を生きた小説家。夏目漱石や森鴎外と一緒に、教科書に出てくる人です。試験の前に、作品についても「幸田露伴=五重塔」と丸暗記しました。本は読んでいません。

お墓は、国の重要文化財になっている五重塔の裏というか、横にあります。ただ、作品のモデルになった五重塔は、ここではありません。

墓石には、露伴幸田成行と書かれています。

紀伊徳川家の墓所

池上本門寺宝塔を見下ろす高台が、紀伊徳川家の墓域となっています。

徳川家康の側室だった「お万の方(おまんのかた)」(養珠院)と、紀伊徳川家の江戸藩邸で亡くなった藩主の夫人や子どもたちのお墓です。

横に並ぶ大きな石塔のうち、右端が「お万の方」の供養塔です。

【図は、「大田区の文化財 第36集」(2008年、大田区教育委員会発行)から引用】

紀伊徳川家は、「将軍家」に次ぐ地位を持つ「徳川御三家」のひとつ。

お万の方は、のちの紀伊徳川家の初代となる頼宣(よりのぶ)と、水戸徳川家の初代となる頼房(よりふさ)を生みました。

テレビドラマで人気の「水戸黄門」で知られる「水戸光圀」は、孫にあたります。

徳川頼宣は、熱心な日蓮宗の信者だった母の影響で日蓮宗に帰依。そして日蓮宗の信者だった肥後藩主・加藤清正の娘の「瑶林院(ようりんいん)」を妻として以来、池上本門寺との関係を深めました。

芳心院墓所(俗称:万両塚) (追記:2022年12月16日)

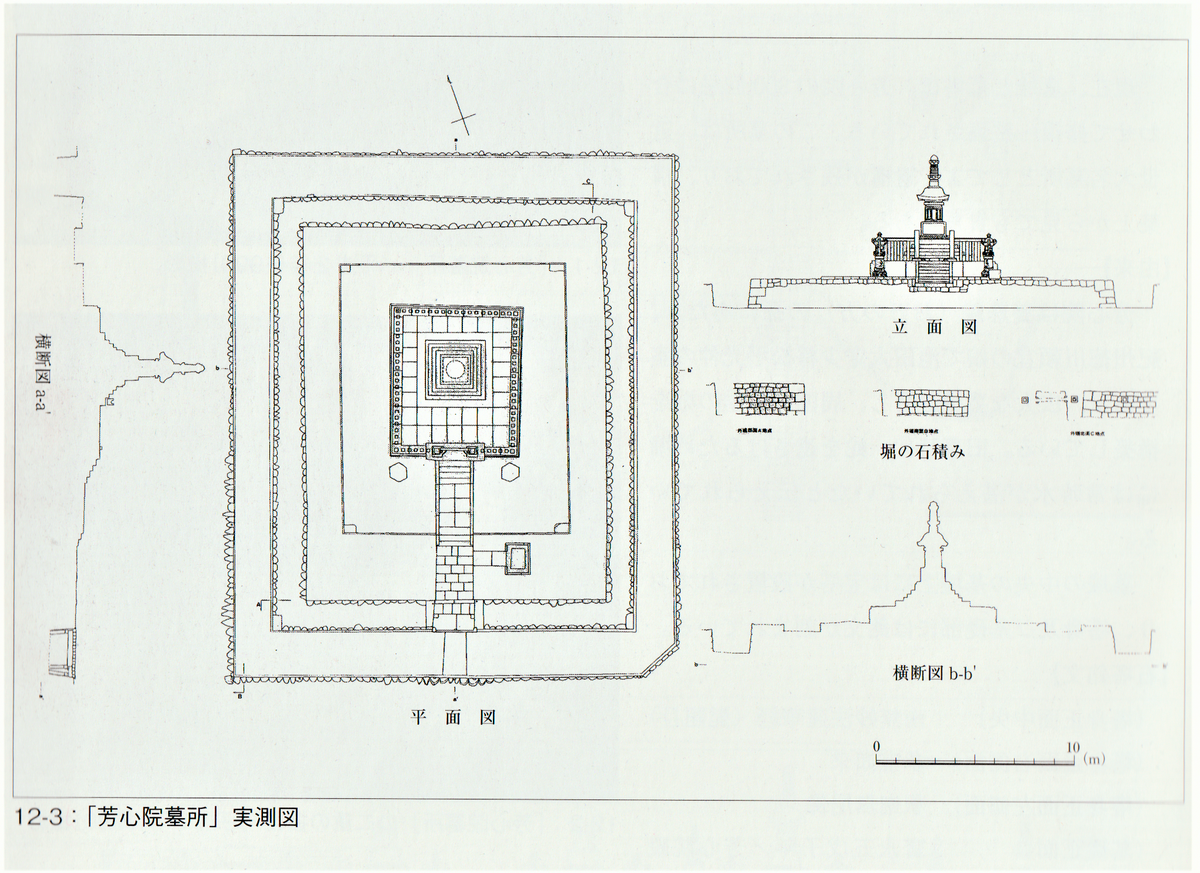

【図は、「大田区の文化財 第36集」(2008年、大田区教育委員会発行)から引用】

芳心院は、紀伊徳川家初代藩主・徳川頼宣の娘で、鳥取池田家初代藩主・池田光仲の正室。徳川家康の側室だったお万の方の孫にあたります。

芳心院は生前から蛇が嫌いで、死後も蛇を遠ざけるように、墓の周囲に二重の堀が築かれています。

墓の建設費が1万両はかかったという風説から、万両塚と呼ばれています。

出羽米沢藩上杉家の墓所

五重塔のすぐ近くにあります。

上杉綱憲(つなのり)は、出羽米沢藩(現・山形県米沢市)の藩主。吉良上野介義央の長男で、上杉家に養子入りしました。

吉良邸に討ち入りした赤穂浪士を討とうとしましたが、幕府からの使者に出兵を差し止められました。テレビドラマの「赤穂浪士」で見られるシーンです。その上杉綱憲の本妻がここに埋葬されています。

肥後熊本藩細川家の墓所

肥後熊本藩細川家の墓所は、米沢藩上杉家の墓所の奥にあります。

2基の立派な宝塔は、藩主の側室(側室=本妻以外の奥様)の墓。そのさらに奥には、背丈のある宝塔と多数の墓碑。いずれも細川家ゆかりのものらしいです。

河上彦斎(かわかみ・げんさい)

河上彦斎の「記念碑」。右奥には「墓石」が見えます。

墓は、細川家の墓地の一角にあります。墓石の側面には、「通称 高田源兵衛」と書かれています。墓の前には記念碑が建っていて、「河上彦斎先生碑」とあります。

河上が生きた時代は、米海軍のペリー提督が艦隊を率いて浦賀沖に現れ、鎖国政策をとっていた江戸幕府に「開国」を迫った激動期でした。

河上は、天皇を敬い外国を追い払うという「尊皇攘夷」思想の強固な持ち主だったようです。

河上は、佐久間象山(さくましょうざん)を京都で暗殺した人物として、歴史に名をとどめています。

佐久間象山は、公家(天皇)と武家(幕府)の関係を強めるという「公武合体(こうぶがったい)派」で、かつ、開国を主張する有力者でした。

墓石の側面にある「通称 高田源兵衛」の文字

明治維新後、河上は「高田源兵衛(こうだげんべえ)」と改名しました。

明治政府は維新後、開国にかじを切りましたが、相変わらず排外主義的な攘夷論を周囲に説き続ける河上を危険視し、政府の転覆を企てたという疑いをかけて投獄。河上は斬首されました。

於須磨の方

お墓。

於須磨の方(おすまのかた)の墓は、五重塔から力道山の墓に向かって進んだ右手にあります。

江戸幕府第8代将軍の徳川吉宗は、将軍になるまでは徳川御三家のひとつ、紀州藩の藩主でした。その時の側室が於須磨の方です。第9代将軍徳川家重の生母でもあります。

吉宗が第8代将軍になる前に、赤坂の紀州藩邸で亡くなりました。

永田雅一

永田雅一のお墓。

永田雅一(ながたまさいち)氏の名前は、映画会社「大映」の社長ということで知っていました。時代劇の名作を作っていますね。

力道山の墓に向かう途中、左側にあります。道に面したスペースは更地ですが、右奥に、狛犬がちらりと見え、通行人ににらみをきかせています。

墓地の左外側を少し進んで右を見ると、このような立派なお墓が目に入りました。

児玉誉士夫

お墓。

児玉誉士夫(こだまよしお)氏といえば、田中角栄元首相が東京地検特捜部に逮捕された「ロッキード事件」を連想します。政財界のフィクサーとも言われました。

児玉氏が脱税などで起訴された後、世田谷区等々力の児玉邸に、ポルノ俳優が日の丸の鉢巻をしてセスナ機を操縦して突っ込み、爆発・炎上する事件があったことを思い出します。

墓は、永田雅一氏のはす向かいにあります。

大野伴睦

トラが植え込みから「ガオーッ」。

大野伴睦(おおのばんぼく)氏の墓は、児玉氏より、少し奥にあります。「トラ」の像が敷地の入り口をにらんでいます。

大野伴睦氏は岐阜県選出の元衆院議員で、自民党の副総裁だった政治家です。

“大野伴睦”と聞けば、東海地方出身の私は、新幹線「岐阜羽島駅」を連想します。

岐阜羽島駅ができることが決まった時、「田んぼの中の、店もないところになんで駅をつくるの?」「名古屋駅がすぐそばなのに、岐阜県にそもそも駅をつくる必要があるの?」というのが、当時の大方の考え方でした。

地元・岐阜選出の国会議員が政治力を発揮して、県内有力者や国鉄の間の調整をしたんだろう、と冷ややかに思ったものです。

大野氏が残した有名な言葉に、こんなのがあります。

「サルは木から落ちてもサルだが、代議士は選挙に落ちればただの人」

狩野探幽

お墓。

狩野探幽(かのうたんゆう)は、江戸時代の狩野派を代表する「絵師」です。

その墓は、日蓮宗をおこした日蓮が荼毘(だび)にふされた場所に建つ宝塔のそばにあります。

「絵師」というのは画家のこと。いまふうにいえば、イラストレーターでしょうか。「狩野派」あh室町時代から江戸時代まで400年にわたって活動した画家集団です。

狩野探幽は、江戸城、二条城、名古屋城などの障壁画の制作に、狩野派一門の総帥として参加したそうです。

日蓮(追記:2021年1月15日)

池上本門寺の宝塔 (2020年10月12日撮影)

日蓮(にちれん)は、鎌倉時代に生きたお坊さん。「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えることによって、現世の辛苦を乗り越えることができると説きました。日蓮の教えは後に、日蓮宗と呼ばれるようになりました。

日蓮は晩年に胃の病気を患いました。弘安5年(1282年)9月に、住み慣れた現在の山梨県の身延山久遠寺(みのぶさんくおんじ)を後にして、湯治(とうじ)のために常陸国(現在の茨城県)の温泉、「加倉井の湯」(推定)に馬で向かう途中で衰弱し、武蔵国(現在の東京都とその周辺)の熱心な信徒の館に立ち寄って世話になりました。

それが池上宗仲(いけがみむねなか)という武士の屋敷です。現在の本行寺(ほんぎょうじ)=東京都大田区池上=です。

池上宗仲の館に1ヵ月近く滞在した際、最後の説法となった『立正安国論』の講義をしました。

そして1282年10月13日、61歳で亡くなりました。

写真は、 本行寺の「お堂」。

池上宗仲はその後、土地と館を日蓮の弟子に寄進、寺が建てられました。

それが今の本行寺です。日蓮が息を引き取った池上宗仲の館の仏間だった部屋の跡地には「お堂」が建てられ、「ご臨終の間(ごりんじゅうのま)」と名付けられました。

池上宗仲は屋敷の庭で日蓮を火葬し、その場所に宝塔を造りました。宝塔は現在、国の重要文化財に指定されています。

池上宗仲はこのほか、屋敷の土地の一部、7万坪を「日蓮宗の道場にするように」と寄進し、ここに創設されたのが池上本門寺というわけです。本行寺の隣です。

池上本門寺では毎年10月11日から日蓮の命日にあたる10月13日まで

「お会式(おえしき)」という法要が行われ、参拝者が大勢、訪れます。

加藤清正(追記:2021年5月4日)

加藤清正とは?

加藤清正(きよまさ)をしのぶために建てられた「供養塔」と、清正が寄進したとされる石の階段が、池上本門寺に残っています。お墓は熊本県です。

加藤清正は、安土桃山時代から江戸時代の初めにかけて生きた武将です。

朝鮮半島での「トラ退治」で名前が出てくる人です。

清正は尾張の国(今の名古屋市)生まれで、幼いころから豊臣秀吉に仕えていました。その秀吉は天下統一を成し遂げた直後、何を思ったのか「朝鮮出兵」をしました。

「朝鮮出兵」は、当時の「明」(現在の中国)を征服することが目的で、「明」に行くために通過する李氏朝鮮(現在の朝鮮半島)に対し、日本に従うよう命じたものの断られ、朝鮮半島に兵を送り込んで侵略を始めました。

この「朝鮮出兵」に、肥後熊本藩の初代藩主だった加藤清正は率先して加わりました。

当時、朝鮮半島にはトラが多数生息しており、清正の陣地の馬が食べられたり家臣が殺されました。怒った清正は山狩りを行い、トラを退治した、という伝説があります。トラ退治の絵画が今も残っています。

絵では、清正が槍でトラと戦っていますが、実際は鉄砲で撃ち殺した、というのがいまや定説とか。勇猛な武将であったことを強調するための脚色かも。

清正と池上本門寺の関係

清正は、熱心な日蓮宗の信徒でした。

池上本門寺は、日蓮宗の大本山ですし、日蓮が亡くなった場所に築かれた寺であることから、深いかかわりがありそうです。

大堂(だいどう)と96段の石段

池上本門寺の「大堂」。(2021年5月3日撮影)

池上本門寺の境内に大堂(別名:祖師堂)があり、日蓮の像がまつられています。

この大堂はそもそも、清正が江戸時代初期の1606年に母親の供養のために建てたものです。その後、焼失。再建された大堂も、アジア太平洋戦争時の空襲で焼け、現在の大堂は1964年(昭和39年)に建てられました。

表参道の96段の石の階段(写真上)は、清正の寄進によって造営されたと伝えられています。

供養塔

清正の「供養塔」(写真上)が、霊峰殿という文化財を収蔵する建物の裏に建っています。

清正の娘の「瑶林院」が、父の38回忌の供養のために建立したものです。

清正の奥様が建てた石塔(上の写真)が、大堂と五重塔の間の墓地の一角にあります。

清正の妻、正応院が生前、自分が死んだ後の供養にと建てた塔です。現在は笠が8枚の石塔になっていますが、もとは11層塔だったようです。

中村八大(追記:2022年2月28日)

涙がこぼれないように

思い出す 春の日

一人ぼっちの夜~

坂本九が歌って大ヒットした上を向いて歩こうですね。作詞は永六輔ですが、作曲した人は中村八大(なかむらはちだい)という人。

中村八大のお墓が、ここ池上本門寺にありました。

「こんにちは赤ちゃん」(梓みちよ)

「遠くへ行きたい」(ジェリー藤尾)

「世界の国からこんにちは」(三波春夫)

「黒い花びら」(水原弘)

などなど。

1992年6月10日に、61歳で亡くなるまでたくさんの曲を世に出した立派な作曲家です。

お墓の右横の墓誌には、戒名の下に俗名として「八大」と書かれています。

前田利家の側室の塔(追記:2022年2月28日)

加賀藩(石川県)藩祖・前田利家(としいえ)の側室だった寿福院(じゅふくいん)が、自分が生きているうちに死後の自分の冥福を祈って元和8年(1622年)に建てた塔です。(上の写真)

寿福院は建てた9年後に、加賀藩の江戸屋敷で亡くなりました。池上本門寺で荼毘(だび)に付されたのち、現在の石川県羽咋市の妙成寺に納骨されました。

建てた時は11層の塔だったそうですが、劣化して中途で折れて、5層になっています。

寿福院は、前田利家の正室(せいしつ)・まつの侍女として前田家に入った人です。

豊臣秀吉が朝鮮半島を侵略した朝鮮出兵の時に、九州の陣中で利家の身の回りの世話をした際に側室となり、第3代藩主・前田利常を生みました。

徳川家康にとって加賀・前田家は敵

前田利家は豊臣秀吉の死後、秀吉の子息・豊臣秀頼の後見人をつとめており、天下取りを狙っていた徳川家康にとって加賀藩主前田家は目の上のたんコブのような邪魔な存在だったようです。

利家の死後、家康は「前田家は家康の殺害を企てている」と謀反の疑いをかけ、征伐を企てました。

人質になった前田利家の本妻「まつ」

家康と前田家はその後、和解しました。慶長5年(1600年)、加賀藩が、利家の正室(=本妻)まつを人質として家康の本拠地・江戸に差し出すことで救われたのです。

この後の関ケ原の戦いで天下を掌握した家康は慶長8年(1603年)、朝廷から征夷大将軍に任命され、江戸に幕府を開いています。

人質は「まつ」から「寿福院」に

14年後の慶長19年(1614年)に寿福院の子息の利常が加賀藩の第3代藩主になると、まつと入れ替わりに、寿福院が徳川幕府の人質となり、江戸に下向しました。

この人質劇が手本になって、徳川幕府は3代将軍家光の時に権力構造を維持するため大名に「参勤交代」を義務付けました。

幕府は、大名の妻子を人質として江戸に住まわせることによって大名が謀反を企てないようにし、合わせて大名に1年おきに国元と江戸を往復させることによって、諸藩に資金を使わせたのでした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~